紅葉シーズンには少し早いですが、9月の3連休を使って北アルプス白馬岳に行ってきました。

◼︎今回のコース

14日(土) 下諏訪の温泉でまったり。夕方、蓮華温泉に車をデポ。そして猿倉へ移動。

15日(日) 6:20 猿倉出発 → 7:30 白馬尻小屋 → 10:30 葱平(昼飯 11:00発) → 13:00 村営頂上宿舎 (幕営)

16日(月) 6:10 村営頂上宿舎出発 → 6:30 白馬山荘 → 6:50 白馬岳(7:20発) → 8:00 三国境 → 9:00 小蓮華岳 →10:30 白馬大池(昼食 11:00発) → 13:00 蓮華温泉

やっぱり白馬は最高である

白馬岳、白馬大池、蓮華温泉を訪れるのは、実に高校生の時以来になります。今回は8月に大キレットを共に縦走した先輩方から久々にテント泊をしようとのお誘いがあり、行ってまいりました。

山登りをしていると天気やタイミングなどで行けなかったり微妙にコースから外したりで、

「あ、あそこ未だ歩けていないな、、」

みたいな心の宿題が増えていったりします。

白馬大雪渓は正に"メジャーな道なのに歩けていない宿題"の一つであった訳ですが、今回ようやく歩けました。

初日は晴天!猿倉の駐車場は朝には満車になりました。さすがに3連休は混みます。

大雪渓は既に融雪が進み崩壊しまくっていました。なのでザレた歩きにくい秋道をへばりながら登る事となりましたが、これがなかなかしんどい…

尚、この時期の雪渓歩きはものの数十分で終了です。。

因みに先輩はテレマークスキーヤーでもあるので、今回のエリアは雪のシーズンに何十回となく来ているとの事でした。なので今後のバックカントリースキーの下見も兼ねて色々ガイドしてもらいました。

葱平(ねぶかっぴら)でお昼をとり、しばらく急登を行くと、ほどなくガスの切れ間に村営頂上宿舎が現れてきました。

テン場に到着〜。ここはちょっとした窪地を利用したテント設営地となりますが、既に所狭しとたくさんのテントが張り巡らされておりました。

夕焼けに夜空に最高のショータイム

夕方、近くの丸山や白馬山荘方面など散策しながら夕焼けを待ってみる事にしました。

ガスがいい感じでたちこめているので、西日を背に浴びてブロッケン見放題です。

草紅葉も始まっており初秋の侘び寂びのある素敵な景色ですね。

本当の海のように雲海がどこまでも続いていました。南に目を向けると槍ヶ岳がちょこんと顔を出し、その横を巨大な雲の滝がダイナミックに流れていました。

雄大過ぎる景色を目の当たりにして、しばらく言葉を失いました。

残念ながら夕焼けはうまく焼けてくれませんでしたが、素晴らしい景観にうっとりしつつ、夜の帳が下りるのを静かに見守りました。

一昨日にあたる9月13日(金)が中秋の名月だったらしく、夜はほぼ満月。明るい…星の撮影は断念ですね。なので月明かりで山を撮影してみました。(写真は旭岳)

因みに今回から旅のお供レンズはSIGMAのEマウント用19mm(35mm判換算で28.5mm) 2.8F DNです。

今まで使用していたTAMRONのズームレンズ (18-200mm F3.5-6.3 DiIII VC)をやめてお手軽価格の広角レンズにしたのですが、画角よりもむしろ色が好きな気がしました。

劒岳方面もパシャり。かなり明るかったので、ISOは800で、F3.5まで絞って5秒〜10秒ほどのシャッタースピードで撮影してみました。何となく薄っすらと天の川が見えています。新月だったらもっと綺麗な星空なんだろうなぁ、、なんて思いながらも、雲のない夜空に息を呑みつつテントに戻りました。

翌朝も何とか晴れです。予報では午後から雨ですが、それらしい予兆の雲が上空を覆っていました。

それでも白馬岳登頂時には晴れ!劒岳方面も雲が取れて晴れ!と、メンバー揃って晴れ男であります。

三国境を越え、かつて歩いた雪倉岳、朝日岳方面とはおさらばします。

白馬岳から船越ノ頭あたりまでの稜線の南東斜面はバックカントリースキーで滑り降りるコースがいくつかあるようですが、先輩ガイドによると小蓮華尾根を挟んで白馬大池寄りが斜面も緩やかで滑り易いとの事です。

中でも金山沢はメジャーなルートだそうで、猿倉まで一気に滑り込めるらしい。。んー、早く滑ってみたい。

気持ちの良い稜線歩きをしながら脳内で雪の斜面の景色を重ね合わせ、バックカントリースキーの妄想をしながらのんびり歩き過ぎ、思った以上に時間をかけてしまいました。

白馬大池手前で予報より早く天気が崩れ、遂にポツポツと降り始めました。

霧雨のような細かい雨なので、レインウェアを着るべきか悩みましたが、ガッツリ着込むには暑いと感じましたので、下はタイツにレインズボンを、上はスケスケ編み編み半袖Tシャツをといったいでたちで蓮華温泉まで一気に下山する事にしました。

山旅の締めくくりは露天風呂で

白馬大池から蓮華温泉へ下る道は初めて通るルートになります。最初大きな岩がゴロゴロしていて歩きづらいと感じたのですが、傾斜は意外とキツくありません。標高2,400mの白馬大池から1,470mの蓮華温泉まで900m以上も下れるこの道は、実は下山やアプローチに便利なのかなという話で皆の意見が一致しました。

天狗ノ庭を過ぎ今回の山旅も終盤に差し掛かりました。折しも雨は本降りに。多少の疲れもあり早く温泉に浸かりたく、足早に樹林帯の中をつづら折りで下ると蓮華温泉ロッジの赤い屋根が見えてきました。そして蓮華温泉の数ある源泉の中でも最も入り口に近い"黄金湯"が現れたらもうゴールは間近です。

黄金湯は、わずか2〜3平米ほどの小さな湯船ですが、立派に蓮華温泉の露天風呂です。雨も降り続けているため、今回はここと内湯の2つを頂くこととしました。尚、外湯と内湯両方の利用で料金は大人1人800円となります。はぁ〜正に極楽、極楽〜♪

あまりの気持ち良さにのぼせきった状態で、ふわふわと幸せを感じながら蓮華温泉にデポした車に乗り込み、猿倉の駐車場に向けて帰路に着きました。

下界になる姫川温泉までの林道は長いです。平岩駅が見えてくるまで狭くクネクネした道を走らなくてはなりませんが、国道148号線まで出てしまえばひと安心です。蓮華温泉から2時間弱で猿倉に到着です。

今回は、9月中旬という微妙な時期での山行となりましたが、十分に山旅を堪能できました。

また猿倉と蓮華温泉にそれぞれ車を置く事で、公共交通機関を使わずに移動する事が出来ました。単独行の方はよく自転車を下山場所に置いておく…という手もあるようですが、仲間で行く場合は車デポ方式も便利ですね。

さて、次回紅葉の山にも行けるのでしょうか?

MAVIC COSMIC ELITE THERMO (マビック コスミック エリート サーモジャケット)、新古品をヤフオクで購入。

MAVIC COSMIC ELITE THERMO (マビック コスミック エリート サーモジャケット)、新古品をヤフオクで購入。 ジャージみたいな生地でストレッチが効いて良い感じです。

ジャージみたいな生地でストレッチが効いて良い感じです。 ビブはアディダスの中古品で2,000円。安っ!アディダスがマビックにサイクル部門を譲渡する前の物になります。作りはしっかりしていて、太腿の前面は風を通さず、こちらもストレッチが効いて少し小さめの方がぴたーっと着られます。

ビブはアディダスの中古品で2,000円。安っ!アディダスがマビックにサイクル部門を譲渡する前の物になります。作りはしっかりしていて、太腿の前面は風を通さず、こちらもストレッチが効いて少し小さめの方がぴたーっと着られます。 ほぼ全身を覆ってしまっているのにも関わらず、だらしない体型は誤魔化せません。。

ほぼ全身を覆ってしまっているのにも関わらず、だらしない体型は誤魔化せません。。 大晦日のサイクリングコースは「ブルーブルー横浜」から横浜港を眺めるコースでした。

大晦日のサイクリングコースは「ブルーブルー横浜」から横浜港を眺めるコースでした。

この手のパンツに大体付いている太腿ポケット。なんだかんだと重宝します。

この手のパンツに大体付いている太腿ポケット。なんだかんだと重宝します。 お買い得品という言葉に弱い。。

お買い得品という言葉に弱い。。

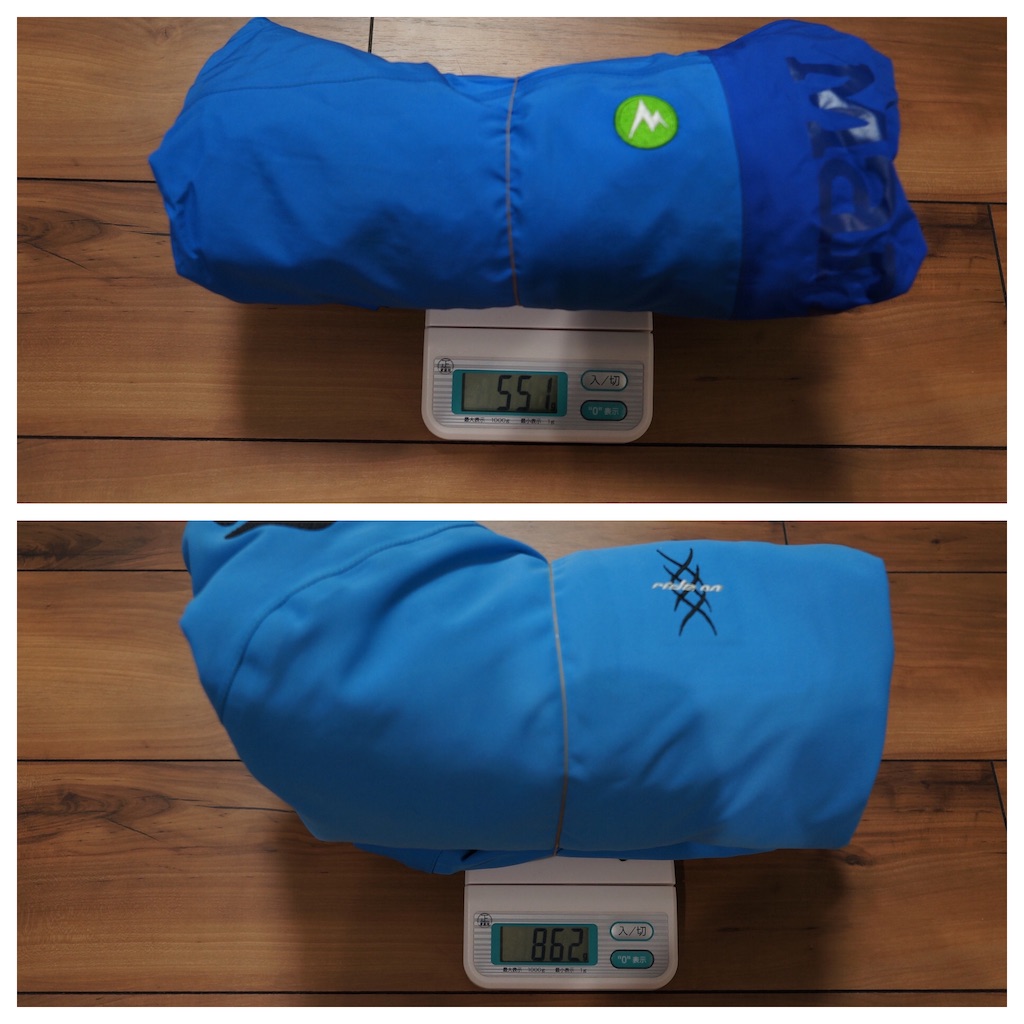

今まで着ていたXLサイズのハードシェルと今回購入したMサイズのソフトシェル。きっちりニ回りほど大きさが違います。

今まで着ていたXLサイズのハードシェルと今回購入したMサイズのソフトシェル。きっちりニ回りほど大きさが違います。

(友人撮影)15m/s程度の風なら殆ど苦にならず快適そのもの…

(友人撮影)15m/s程度の風なら殆ど苦にならず快適そのもの… まだ持っています…

まだ持っています…

季節外れの

季節外れの 今日は徹底して海沿いを行こうと葉山マリーナの方に道をそれてみました。「葉山港、日本ヨット発祥の地の碑」

今日は徹底して海沿いを行こうと葉山マリーナの方に道をそれてみました。「葉山港、日本ヨット発祥の地の碑」 森戸大明神。いつもこの辺りを走るのが好きです。

森戸大明神。いつもこの辺りを走るのが好きです。 見慣れた葉山の海、、静かです。

見慣れた葉山の海、、静かです。

三浦どん1,700円也。三崎マグロのぶつ切りに炙りメカジキ、そして湘南釜揚

三浦どん1,700円也。三崎マグロのぶつ切りに炙りメカジキ、そして湘南釜揚 ここからは少し裏道に入り、狭い急登の道を登り切ると大根?畑沿いの稜線道に出ます。

ここからは少し裏道に入り、狭い急登の道を登り切ると大根?畑沿いの稜線道に出ます。 そこから三浦海岸に向かいます。

そこから三浦海岸に向かいます。

気持ちの良い平坦道です。

気持ちの良い平坦道です。 今回はいつもは行かない

今回はいつもは行かない 夕暮れの南国風、よこすか海岸通り(馬堀海岸付近)

夕暮れの南国風、よこすか海岸通り(馬堀海岸付近) 今日は調子が良いので、横浜港(大桟橋)まで行き、鎌倉〜三崎〜横浜と繋いでみました。

今日は調子が良いので、横浜港(大桟橋)まで行き、鎌倉〜三崎〜横浜と繋いでみました。